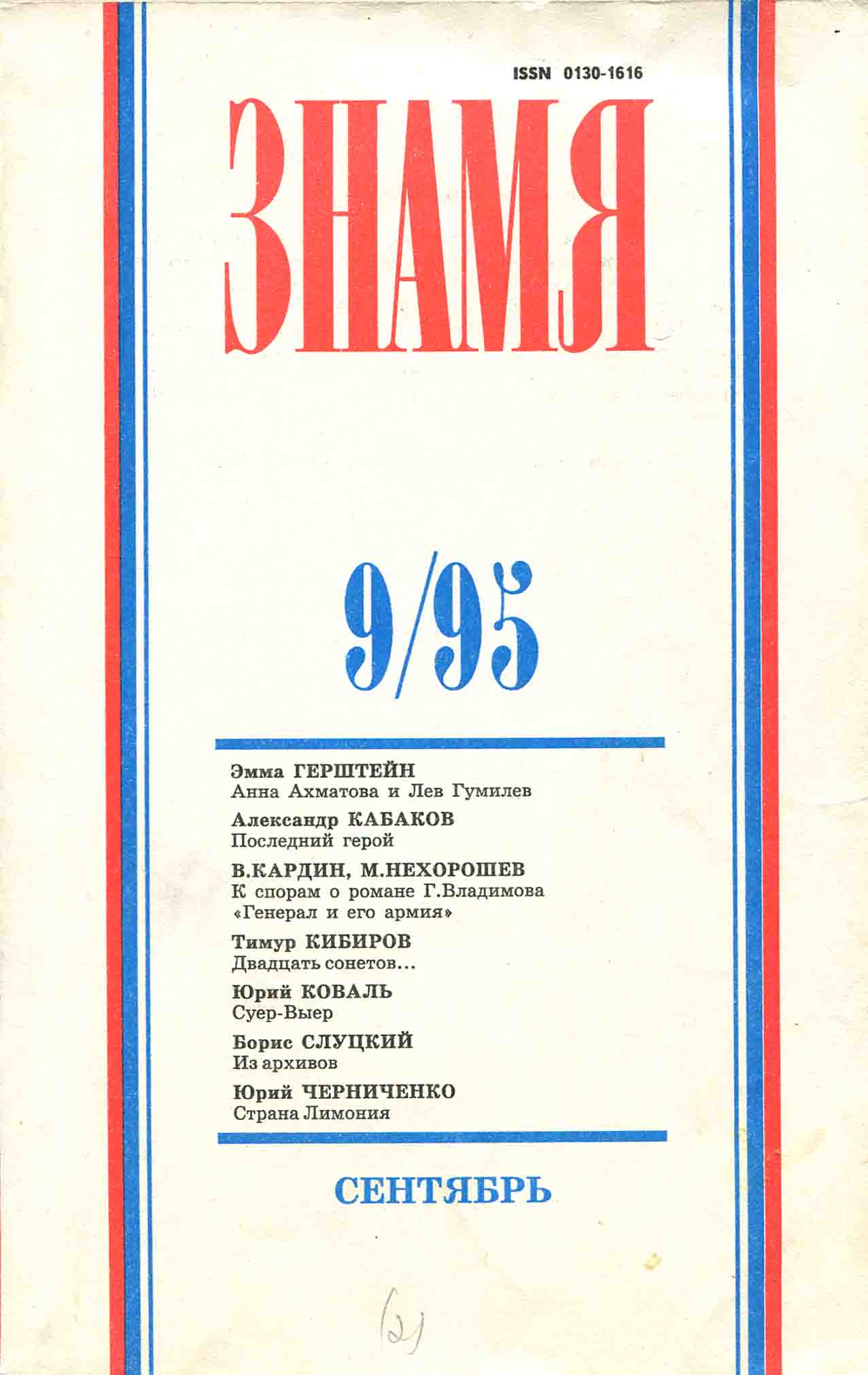

«Суер-Выер»: журнальные варианты

«Знамя». 1995. №9. С. 56—121. (PDF)

{Номера страниц указаны синим в фигурных скобках.}

Юрий Коваль

СУЕР-ВЫЕР

ПЕРГАМЕНТ

Этот номер журнала Юрий Коваль не успел подержать в руках. А он так ждал... До последнего дня Юрий Иосифович работал, вносил правку в верстку, радовался каждому удачно найденному слову и тому, что его новая вещь вот-вот увидит свет. Судьба распорядилась по-своему. Редакция «Знамени» глубоко скорбит о безвременном уходе Юрия Коваля.

I—VI * VII * VIII * IX—X * XI—XV * XVI * XVII * XVIII * XIX—XXX * XXXI—XXXII * XXXIII * XXXIV * XXXV * XXXVI * XXXVII * XXXVIII * XXXIX * XL—XLI * XLII—XLVII * XLVIII * XLIX—LI * LII * LIII * LIV—LV * LVI * LVII—LXI * LXII * LXIII * LXIV—LXVI * LXVII * LXVIII * LXIX * LXX * LXXI * LXXII * LXXIII * LXXIV * LXXV * LXXVI—LXXVII * LXXVIII * LXXIX * LXXX * LXXXI * LXXXII * LXXXIII * LXXXIV * LXXXV * LXXXVI * LXXXVII * LXXXVIII * LXXXIX * XC—XCI * XCII * XCIII * XCIV—XCVII * XCVIII * XCIX |

|

Темный крепдешин ночи окутал жидкое тело океана.

Наш старый фрегат «Лавр Георгиевич» тихо покачивался на волнах, нарушая тишину тропической ночи только скрипом своей ватерлинии.

— Грот-фок на гитовы! — раздалось с капитанского мостика.

Вмиг оборвалось шестнадцать храпов, и тридцать три* мозолистых подошвы выбили на палубе утреннюю зóрю. Только мадам Френкель не выбила зóрю. Она плотнее закуталась в свое одеяло.

* Незначительный перебор подошв связан с журнальностью варианта. В нежурнальном

варианте

подошв, правда, тоже 33, но есть там и глава «Блуждающая подошва» —

издательство «Аргус»,

Москва, рисунки автора, возможно, 1996 год. (Здесь и далее

прим. автора.)

Глава I—VI**. ШТОРМ

** Падение культуры пристального чтения в конце XX века, а также

перебои с

пергаментом и сердцем принудили автора не только к сдваиванию,

но даже, как

видим, и к сошестерению некоторых глав.

Служил у нас на «Лавре» впередсмотрящий. Ящиков.

А мы решили еще и назадсмотрящего завести. Надо иногда, знаете, и оглянуться. Короче — завели. Завести-то завели, а фамилию ему давать не стали. Ну на кой, скажите, пес, назадсмотрящему фамилия?

— Дайте же хоть какую-нибудь, — он говорит, — ну хоть бы — Бунин.

Насмешил нас тогда этот назад смотрящий. Бунина захотел.

А тут впередсмотрящий кричит:

— Идет шторм!

— Шторм? — удивился наш капитан сэр Суер-Выер. — Так ведь он умер.

— А это другой шторм идет!

— И другой умер, — сказал Суер. — Через два года.

— Знаете что, капитан! Свищите лучше всех наверх!

— Рак, — пояснил капитан то ли про первого, то ли про второго Шторма.

— А ну вас всех, прости меня Господи, — сказал назадсмотрящий. — Понасели на «Лавра Георгиевича» и плывут незнамо куда, гады!

— У обоих, — закончил Суер предыдущую мысль.

Перед бурей утихли волны. В тишине слышался скрип нашей ватерлинии и какие-то клетчатые звуки. Это мадам Френкель еще плотнее закутывалась в свое одеяло.

Глава VII. РАЗВЛЕЧЕНИЕ БОЦМАНА

Служил у нас на «Лавре» боцман Чугайло. Он уже несколько месяцев не сходил с борта и совершенно озверевал.

— Хочу развлечений! — ревел он иногда в своей каюте.

Правда, еще издали было видно, что особых развлечений на этом острове не состоится. Посредине стояло какое-то сухое дерево, а вокруг сплошной камень.

— Это ничего, — говорил Суер, — походит вокруг дерева, глядишь — и развлечется.

Ну, мы сошли на берег и открыли остров. А потом сели на камушек, а{57} боцмана пустили ходить вокруг сухого дерева. И он начал ходить, а мы смотрели, как он ходит, и перемигивались.

— Неплохо ходит, холера!

— Господин Чугайло! — кричал Пахомыч. — Да вы побыстрее ходите, а то не развлечетесь.

— Сам знаю, как хожу! — ревел боцман. — Развлекаюсь, как умею.

— Чепуха, — сказал лоцман Кацман, — так он не развлечется никогда в жизни. Давайте потихоньку сядем в шлюпку и уплывем, вот тут он и развлечется.

И мы сели в шлюпку и отплыли на три кабельтова. Боцман Чугайло вначале не заметил нашего маневра и ходил, тупо глядя в землю, а когда заметил — забегал вокруг дерева, то и дело падая на колени.

— Вы куда? — орал он. — Вы куда?

Ничего не мог он придумать, кроме этой моржовой фразы. Ясно куда: на «Лавра».

— Не покидайте меня, братцы, — орал Чугайло в пространство, а мы посмеивались и делали вид, что навеки уплываем.

— А что? — сказал Суер. — Может, и вправду оставить его на острове? Надоел ужасно. Ходит всюду, плюется и сморкается. Всего «Лавра Георгиевича» заплевал.

— Давайте оставим, — сказал Пахомыч.

Думали мы думали и решили оставить боцмана на острове. Хрен с ним, пускай развлекается.

Глава VIII. СЛАВНАЯ КОНЧИНА

Я совсем забыл сказать, что с нами тогда на борту был адмиралиссимус. Звали его Онисим. И многим не нравилось поведение адмиралиссимуса. Герой Босфора, мученик Дарданел, он совсем уже выжил из ума, бесконечно онанировал и выкрикивал порой бессвязные команды, вроде:

— Тришка! Подай сюда графин какао, сукин кот!

В другой раз он беспокойно хлопал себя по лысинке, спрашивая:

— Где моё какаду?

Чаще же всего он сидел на полубаке и шептал в пространство:

— Как дам по уху — тогда узнаешь!

Матросы не обижали старика, а Суер по-отечески его жалел.

Один раз Суер велел боцману переодеться Тришкой и подать Онисиму графин какао. Какао, как и Тришка, был поддельным — желуди да жженый овес, кокосовый жмых, дуст, немного мышьяка, — но адмирал выпил весь графин.

— Где моё какаду? — распаренно расспрашивал он.

Суер-Выер велел нам тогда поймать на каком-нибудь острове какаду. Ну, мы поймали, понесли мученику и герою.

— Вот ваше какаду, экселенс! — орали мы, подсовывая попугая старому морепроходцу.

Адмиралиссимус восхитился, хлопал какаду по плечам и кричал:

— Как дам по уху — тогда узнаешь!

Стали мы подкладывать лоцмана Кацмана, чтоб адмиралиссимус ему по уху дал. Но лоцман отнекивался, некогда ему, он фарватер смотрит. А какой там был фарватер — смех один: буи да створы. Навалились мы на лоцмана, повели до адмиралиссимуса.

Старик Онисим размахнулся, да так маханул, что сам за борт и вылетел.

— Вот кончина, достойная адмиралиссимуса, — сказал наш капитан Суер-Выер. Потом уже на специально открытом острове мы поставили памятный камень с подобающей к случаю эпитафией:

Адмиралиссимус Онисим

Был справедлив, но — онанисим.

Глава IX—X. САМСОН-СЕНОГНОЙ

Лоцман Кацман разрыдался однажды у мачты, на которой к празднику мы развесили кренделя.

— Жалко Чугайлу, — всхлипывал он. — Давайте вернемся, капитан. А, наверно, уж с полгода прошло, как мы оставили боцмана на острове.

— Ладно, — сказал наш простосердечный капитан, — вот откушаем празд{58}ничного суфле и назад поплывем. Ну, откушали мы суфле, поплыли назад. Смотрим — Чугайло жив-здоров, бегает вокруг сухого дерева.

— Неужто еще не развлёкся? — удивился Суер.

А боцман, как увидел нашу шлюпку, стал камнями кидаться. Во многих он тогда попал. Высадились мы на остров, связали боцмана, сели под дерево и рассуждаем, что же дальше делать? Забросает же камнями, ватрушка!

Сидим эдак, вдруг слышим, Кацман кричит:

— Почки!

Лоцман почки кричит:

— Почки!

И пузырьки какие-то лопаются! Батюшки-барашки! На ветвях-то сухого дерева появились настоящие растительные почки! И лопаются, а из них листочки выскакивают. Растительные!

— Боцман! — Суер кричит. — Откуда почки?

— Не знаю, — мычит боцман, мы-то ему в рот кляп засунули, чтоб не плевался. — Не знаю, — мычит.

— Развиваются! — закричал Кацман, и мы увидели, что листочки позеленели, а из-под них цветы расцвели. Бросили мы боцмана, кинулись цветы нюхать. Только нанюхались — цветы все опали.

— Что же теперь делать? — спрашиваем капитана. — Опали наши цветочки!

— Ждать появления плодов, — размыслил Суер.

И плоды не заставили себя ждать. Вначале-то появились такие маленькие, зелененькие, похожие на собачью мордочку, а потом стали наливаться, наливаться. Лоцман цоп с ветки плодочек — и жрет!

Капитан хлопнул его по рукам:

— Незрелое!

— Я люблю незрелое! Люблю! — плакал лоцман и жадно, как лягушонок, хватал плодочки.

Связали мы лоцмана и стали ждать, когда плоды созреют. И вот они созрели прямо на глазах.

— Неужели груши? — мычал через кляп боцман. — Ранет бергамотный?! Накидали мы целую шлюпку груш, развязали боцмана с лоцманом и отбыли на «Лавра». Потом-то, уже на борту, мы долго размышляли, с чего это сухая груша столько вдруг всего наплодоносила.

— Она расцвела от наших благородных поступков, — сказал Кацман.

— Каких же это таких?

— Ну вот, мы бросили боцмана на острове. Какой это был поступок: благородный или не благородный?

— Благородный, — сказал Пахомыч. — Он нам всего «Лавра Георгиевича» заплевал.

Сэр Суер-Выер засмеялся и выдал старпому особо спелую и гордую грушу.

— Ну нет, — сказал он, — благородный поступок был, когда мы за ним приехали. И груше это явно понравилось.

— Ерунда, кэп, — сказал боцман, вынимая изо рта очередной кляп свой. — Пока я бегал по острову, я ей все корни обтоптал.

Разгоряченный грушами лоцман запел и заплясал, и боцман, раскидывая кляпы, затопал каблуком. Мы обнялись и долго танцевали у двери мадам Френкель:

Мадам! Спасите наши души

От поедания плодов!

А то мы будем кушать груши

До наступленья холодов!

Эх, и хороший же тогда у нас получился праздник. Ну, прямо Самсон-Сеногной!

Глава XI—XV*. XРЕНОВ И СЕМЕНОВ

* Здесь надо отметить, что боцмана Чугайло все-таки пожалели в одной из сопятеренных глав.

Издали мы заметили клубы и клóки великого дыма, которые подымались над океаном.

— Это горит танкер «Кентукки», сэр, — докладывал капитану механик Семенов. — Надо держаться в стороне.

{59}Никакого танкера, к сожалению, не горело. Дым валил с острова, застроенного избушками, крытыми рубероидом. Из дверей избушек и валил дым.

— Высаживаться на остров будем небольшими группами, — решил капитан. — Запустим для начала мичмана и механика. Хренов! Семенов! В ялик!

Пока Хренов и Семенов искали резиновые сапоги, из неведомых сооружений выскочило два десятка голых мужчин. Они кинулись в океан с криком:

— Легчает! Легчает!

Наши Семенов с Хреновым отчего-то перепугались, стали отнекиваться от сходу на берег и все время искали сапоги. Кое-как, прямо в носках, мы бросили их в ялик, и течение подтащило суденышко к голозадым туземцам. Те, на ялик внимания не обращая, снова вбежали вовнутрь неведомых сооружений.

Спрятав лодку в прибрежных кустах, мичман и механик стали подкрадываться к ближайшему неведомому сооружению. В подзорную трубу мы видели, как трусливы и нерешительны они.

Наконец, прячась друг за друга, они вползли в сооружение.

Как ни странно — ничего не произошло. Только из другого неведомого сооружения вышел голый, поглядел на наш корабль, плюнул и вошел обратно.

Этот плевок оскорбил капитана.

— Бескультурие, — говорил он, — вот главный бич открываемых нами островов. Дерутся, плюются, голыми бегают. У нас на «Лавре» это все-таки редкость. Когда же мы откроем остров подлинного благородства и культуры? Когда?!

Между тем дверь ближайшей избушки распахнулась, и на свет явились голые Хренов и Семенов. Они кинулись в океан с криком:

— Легчает! Легчает!

Группами и поодиночке из других сооружений выскочили и другие голые люди. Они скакали в волнах, кричали, и скоро невозможно было разобрать, где среди них Хренов, а где Семенов.

— Не вижу наших эмиссаров, — волновался капитан. — Старпом, шлюпку! Спустили шлюпку, в которую и погрузились старые опытные открыватели новых островов: ну, лоцман, Пахомыч и мы с капитаном. Голые джентльмены, гогоча, ухватились за наши весла.

— Раздевайтесь скорее! — кричали они.

Слабовольный Кацман скинул бушлат.

— Хренов-Семенов! Хренов-Семенов! — беспокойно взывал капитан.

К нашему изумлению, среди голых джентльменов оказалось несколько Семеновых и два, что ль, или три Хренова. Они подплывали на вечный зов капитана и глядели в шлюпку красными тюленьими глазами.

Какой-то липовый Хренов выставил из-под волны нос и закричал:

— Неужто это Суер? А я думал, тебя давно сожрали туземцы!

— Уйди в океан! — ревел старпом, пихая веслом неправильного Хренова.

— Так я же Хренов! Вначале зовут, а потом отпихивают.

— Тоже мне Хренов дерьмовый! У нас уж Хренов так Хренов.

К сожалению, наш Хренов, который, наконец, появился, такого уж слишком сложного явления не представлял.

— Высаживайтесь, кэп, — красноносо хрюкал он. — Легчает!

— А нам пора на воблу, — объяснял Семенов.

Глава XVI. ОСТРОВ НЕПОДДЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ

Могучий клич «Пора на воблу!» поддержали и другие голые люди этого острова.

— И на пиво! — добавляли некоторые другие раздетые.

Хренов и Семенов чрезвычайно обрадовались, услыхавши такое добавление.

— Пора на воблу и на пиво! — восторгались они.

— Кажется, они продали нас, — сказал Пахомыч. — За воблу.

— И за пиво, — добавил Кацман.

Мы подплыли ближе и увидели, что все голые люди, а с ними и наши орлы, подоставали откуда-то кружки с пивом.

Какой-то Хренов, кажется, не наш, выскочил на берег, обвешанный гирляндами воблы. Эти гирлянды болтались на нем, как ожерелья на туземных фаэтонках. Он раздавал всем по вобле на брата, а остальные приплясывали вокруг:

— Вобла оттягивает!

— Неужели это так? — говорил Суер. — Неужели стоит только раздеться, и{60} тебе выдают пиво и воблу? Ни в одной стране мира я не встречал такого обычая. Иногда я задумываюсь, а не пора ли и мне на воблу?

— И на пиво, сэр, — пискнул Кацман.

Мы оглянулись и увидели, что лоцман сидит в шлюпке абсолютно голый. Он дрогнул под взглядом капитана, и синяя русалка, выколотая на его груди, нырнула подмышку.

— Ладно, раздевайтесь, хлопцы, — сказал капитан. — Мы еще не едали воблы на отдаленных берегах.

И он снял свой капитанский френч.

Мы с Пахомычем не стали жеманиться, скинули жилеты и обнажили свои татуировки.

Шлюпка пристала к берегу. Тут же к нам подскочили Хренов и Семенов и выдали каждому по кружке пива и по хорошей вобле. Славно провяленная, она пахла солью и свободой.

— Пиво в тень! — приказал капитан. — Вначале войдем в неведомое сооружение. Все по порядку.

Мы прикрыли свои кружки воблой и поставили в тенек, а рачительный Пахомыч накрыл все это дело лопушком.

На ближайшем неведомом сооружении висела вывеска:

ВОРОНЦОВСКИЕ БАНИ

— Что за оказия? — удивился Суер. — Воронцовские бани в Москве, как раз у Ново-Спасского монастыря.

— И здесь тоже, сэр! — вскричал Хренов.

— Здесь и Семеновские есть! — добавил Семенов. — А в Москве Семеновские ликвидировали!

Тут из Воронцовских бань выскочил сизорожий господин и крикнул:

— Скорее! Скорее! Я только что кинул!

И мы ворвались в предбанник, а оттуда прямо в парилку.

Чудовищный жар охватил наши татуировки.

С лоцмана ринул такой поток пота, что я невольно вспомнил о течении Ксиво-Пиво. Удивительно было, что наш слабовольный лоцман сумел произвести такое мощное явление природы.

— Что же это? — шептал он. — Неужто это остров неподдельного счастья?

Да, это было так. Счастье полное, чистое, никакой подделки. Жители острова парились и мылись с утра и до вечера. Мыло и веники березовые им выдавались бесплатно, а за пиво и воблу они должны были только радостно скакать.

Весь день мы парились и мылись, скакали за пиво и прятали его под лопушки, и доставали, доставали, поверьте, из лопушков, и обгладывали воблью головку, и прыгали в океан. Пахомыч до того напарился, что смыл почти все свои татуировки, кроме, конечно, надписи: «Помни заветы матери»; А надпись: «Нет в жизни счастья» он смыл бесповоротно. Счастье было! Вот оно было! Прямо перед нами!

В тот день мы побывали в Тетеринских, Можайских, Богородских, Донских, Дангауэровских, Хлебниковских, Оружейных, Кадашевских банях и, конечно, в Сандунах. Оказалось, что на острове имеются все московские бани.

— Откуда такое богатство? — удивлялся Суер.

— Эмигранты повывезли, — ответствовали островитяне.

К вечеру на берегу запылали костры и, раскачиваясь в лад, островитяне запели песню, необходимую для их организма:

В нашей жизни и темной и странной

Все ж имеется светлая грань.

Это с веником в день постоянный

Посещенье общественных бань.

Что вода для простого народа?

Это просто простая вода.

Братства банного дух и свобода

Нас всегда привлекали сюда.

Тело — голое! Сердце — открытое!

Грудь — горячая! Хочется жить!

В наших банях Россия немытая

Омовенье спешит совершить!

Они пели и плакали, вспоминая далекую Россию.

— Мы-то отмылись, — всхлипывали некоторые, — а Россия...

{61}Я и сам напелся и наплакался и задремал на плече капитана. Задремывая, я думал, что на этом острове можно бы остаться на всю жизнь.

— Бежим! — шепнул мне вдруг капитан. — Бежим, иначе нам не открыть больше ни одного острова. Мы здесь погибнем. Лучше ходить немытым, чем прокиснуть в глубоком наслажденье.

И мы растолкали наших спящих сопарилыциков, кое-как приодели их, затолкали в шлюпку и покинули остров неподдельного счастья, о чем впоследствии множество раз сожалели.

Глава XVII. МУДРОСТЬ КАПИТАНА

Только уже ночью, подплывая к «Лавру», мы обнаружили, что, кроме мичмана, прихватили с собой случайно еще одного Хренова. Ложного. Это Пахомыч расстарался в темноте.

— Не понимаю, старпом, — досадовал Суер, — на кой нам на «Лавре» два Хренова? Я и одним сыт по горло.

— Не знаю, кэп, — оправдывался Пахомыч. — Орут все: «Хренов, Хренов», ну я и перепутал, прихватил лишнего.

— А лишнего Семенова вы не прихватили?

Стали считать Семеновых, которых, слава Богу, оказалось один.

— А вдруг это не наш Семенов? Потрясите его.

Мы потрясли подозреваемого. Он мычал и хватался за какие-то пассатижи.

— Наш, — успокоился капитан.

— Что же делать с лишним Хреновым, сэр? — спрашивал старпом. — Прикажете выбросить?

— Очень уж негуманно, — морщился Суер, — здесь полно акул. К тому же неизвестно, какой Хренов лучше: наш или ложный?

Оба Хренова сидели на банке, тесно прижавшись друг к другу. Они посинели и дрожали, а наш посинел особенно. Мне стало жалко Хреновых, и я сказал:

— Оставим обоих, кэп. Вон они какие синенькие.

— Ну нет, — ответил Суер, — «Лавр Георгиевич» этого не потерпит.

— Тогда возьмем того, что посинел сильнее.

Наш Хренов приободрился, а ложный напрягся и вдруг посинел сильнее нашего. Тут и наш Хренов стал синеть изо всех сил, но ложного не пересинил. Это неожиданно понравилось капитану.

— Зачем нам такой синий Хренов? — рассуждал он. — Хватит и нашего.

— Капитан! — взмолился ложный Хренов. — Пожалейте меня! Возьмите на борт. Хотите, я покраснею?

— А позеленеть можете?

— Могу что угодно: краснеть, синеть, зеленеть, желтеть, белеть, сереть и чернеть.

— Ну тогда ты, парень, не пропадешь, — сказал капитан и одним махом выкинул за борт неправильного Хренова.

И ложный Хренов, действительно, не пропал. Как только к нему приближались акулы, он то синел морскою волной, то зеленел, будто островок водорослей, то краснел, как тряпочка, выброшенная за борт.

Глава XVIII. ОСТРОВ БОЛЬШОГО ВНА

Это был единственный остров, на который сэр Суер-Выер решил не сходить.

— Останусь на борту, — твердил он.

— В чем дело, кэп? — спрашивали мы с лоцманом. — Все-таки это не полагается. Открывать остров без вас как-то неудобно.

— Ничего страшного. Откроете один остров без меня.

— Но нам важно знать причины, — настаивал лоцман. — В чем причины вашего несхода на берег?

— Причины личного порядка, — отвечал Суер. — С острова пахнет.

Мы принюхались, но никакого запаха не ощутили.

Остров был явно вулканического происхождения.

Посредине возвышался давно, кажется, потухший вулкан. Лава изверглась из него, застыла и окаменела. Она стекала к берегу плавными грядами.

— Возьмите с собою мичмана Хренова, — рекомендовал нам капитан. — Остров унылый и гнусный, может быть, хоть мичман что-нибудь отчебучит.

{62}На берег мы высадились в таком порядке: Пахомыч, лоцман и мичман. Я замыкал шествие, крайне огорченный отсутствием капитана. Кроме того, мне казалось, что действительно чем-то пахнет.

Первым делом мы решили взобраться на вулкан и посмотреть, действует ли он или уже бездействует.

— Кажется, бездействует, — рассуждал я, — но какой-то запах испускает, значит, немного действует. Чем же это пахнет?

— Да не пахнет ничем, — успокаивал Пахомыч. — А если и пахнет, так это вулканической пемзой, ну той, которой ноги моют. Весьма специфический запах.

— А по-моему пахнет чем-то более тонким, — спорил с ним лоцман.

Мичман Хренов вроде бы и не чувствовал никаких запахов. Ничего пока не отчебучивая, он дышал полной грудью, довольный, что его списали на берег.

Так мы продвигались по направлению к вулкану, медленно поднимаясь на его отроги. Удивляло отсутствие чего-нибудь живого, хоть бы птичка какая или травинка — лава, лава, лава.

Отчебучил неожиданно лоцман.

— У меня что-то с животом, — сказал вдруг он. — Бурчит что-то. Это, наверно, акулья кулебяка! Наш кок Хашкин ее недожарил. Не могу больше.

И лоцман вдруг скинул шаровары и стремительно присел.

Этот жест лоцмана послужил неминуемым сигналом. Мы все сразу вдруг почувствовали неправильность акульей кулебяки. Пахомыч крепился, а мы с мичманом, ругая кока Хашкина, решили немедленно испытать облегчение и присели.

Оправившись чин по чину, мы продолжили восхождение.

Вдруг не выдержал Пахомыч. И этот мощный дуб внезапно рухнул, то есть повторил наши поступки.

С ним за компанию присел и лоцман.

Мы с мичманом продержались минутки две и, ругая Хашкина, вторично испытали облегчение, за нами вскорости лоцман и снова Пахомыч.

Это было какое-то чудовищное действие акульей кулебяки.

Мы продолжали восхождение, но уже приседали через каждые пять шагов по очереди. В единицу времени из всех четверых, движущихся к вулкану, был по крайней мере один приседающий.

— Боже мой, — сказал вдруг лоцман, — я все понял! Все это вокруг нас вовсе не вулканическая лава.

— А что же это? — воскликнули мы, смутно догадываясь.

— Это — вно!

— Не может быть, — сказал мичман. — Откуда вно? Ведь здесь же нету ни одного человека. Откуда взяться вну?

И тут в недрах острова послышались какие-то взрывы и толчки. Что-то заклекотало, забурчало, забулькало.

— Назад! Назад! — закричал старпом. — Скорее в шлюпку!

В его голосе прозвучал такой неподдельный ужас, что мы кинулись к берегу. Остров затрясся. Оглушительный взрыв раздался на вершине вулкана, и из кратера вырвалось облако удушливого газа.

— Боже мой! Боже! — орал мичман, полуоглядываясь. — Обратите внимание на форму вулкана! Это же каменная задница!

Мы бежали к шлюпке, а вулкан действовал уже вовсю. Лава, если это было можно так назвать, перла из жерла потоками. Она нагоняла нас, нагоняла.

Первым увяз мичман, за ним лоцман.

Только мы с Пахомычем успели вспрыгнуть в шлюпку. Лоцман и мичман прочно увязли во вне.

— Внодышащий вулкан! Внодышащий вулкан! — орал лоцман. — Сэр старпом, не покидайте нас, а то мы утопнем во вне! Стар-пом-сэр! Стар-сэр-пом!

Хренов, к удивлению, отбрыкивался от вна меланхолически.

— Бывали мы и во вне, — бурчал он, — и не раз еще будем, так что чем-чем, а вном нас не удивишь. Кстати, мне кажется, что это уже не совсем чистое вно, состав его как-то переменился. Господин старпом, бросьте мне черпак.

Пахомыч бросил ему черпак. Мичман черпанул вна и стал его внимательно изучать в монокль. Только тут мы заметили, что так называемая внолава заблистала под пасмурным небом тяжело, желто и металлически.

— Это уже не вно, — сказал Хренов, — это золото. Киньте мне корзинку. И, действительно, золото, черт побери, золото перло из жерла, сдобренное, правда, невероятнейшим запахом.

— Это не золото, — сказал Пахомыч. — Это — золотое вно.

{63}Он кинул мичману корзину, и мичман, зажимая нос, набрал полную корзину золотого вна. Потом, уже на борту, он вручил эту корзину нашему капитану.

— Похоже на золото, сэр, — сказал он. — Большая редкость, думаю, что дорого стоит.

— Отчего же такая вонь?

— Думается, что это все-таки не совсем золото, а скорей золотое вно, — сказал мичман, — но я знаю в Москве пару банков, в которых особое чутье на золото. Они затыкают нос, сэр, поверьте, заткнут и на этот раз.

— Вно есть вно, — сказал Суер, — даже и золотое, — и он одним ударом капитанского сапога вышиб за борт корзину с золотым вном.

Корзина, конечно, не затонула и до сих пор болтается где-то на волнах Великого океана.

Глава XIX—XXX. ОСТРОВ ПОНИЖЕННОЙ ГЕНИАЛЬНОСТИ

Этот непознанный остров, это причудливое изобретение природы вначале просто-напросто никто не заметил. Дело в том, что он лежал ниже уровня океана. И значительно! Метра на четыре с половиной!

Не знаю уж, каким чудом мы не напоролись на рифы и вообще не ввалились вместе со всем нашим «Лавром Георгиевичем» в бездну этого куска суши. А волны морские, дотекая до острова, странным образом обходили его стороной, не говоря уж о приливах и отливах.

Мы притормозили «Лавра» на гребне какого-то полудевятого вала, отдали якоря... гм... боцману Чугайле, и он, поиграв с ними, бросил якоря в воду.

К сожалению, боцман промахнулся, и один якорек, названием «верп», залепил прямо на остров.

Наш верп, прилетевший с неба, вызвал значительный переполох среди жителей. В нижнем белье они выскочили на улицу из своих домиков, в большинстве девятиэтажных с лоджиями, и принялись скакать вокруг якоря. Некоторые решительно хватали верп наш и пытались забросить его на «Лавра».

— Сбросить верп полегче, чем закинуть на борт, — заметил Пахомыч, крайне недовольный боцманом. — Господин Чугайло, вы мне еще ответите за этот якорь.

— Господин старпом, обратно я заброшу его играючи.

По якорной цепи боцман ловко, как шимпанзе, спустился на остров и только хотел кинуть верп, как туземцы окружили его, схватили и стали, как говорится, бить боцмана в белы груди. Боцман машинально отвечал тем же.

— Сэр! Сэр! — кричали мы капитану. — Они бьют друг друга в белы груди!

— В сущности, — отвечал Суер, — некоторые из побиваемых грудей не так уж и белы. Но, конечно, надо выручать боцмана.

Вслед за капитаном и лоцманом и мы с Пахомычем поползли вниз по якорной цепи. Как только мы ступили на сушу, туземцы кинулись на нас.

— Позвольте, — сказал Суер-Выер, — неужели на вас сверху ничего не кидали? Чего вы так разъярились?

— Кидали! — орали туземцы. — Вечно нас забрасывают всякою дрянью!

— Верп — вещь порядочная, очень изящный якорек, — сказал Суер. — А кто тут у вас за старшого?

Вперед выступил невысокий туземец с подушкой в руках.

— Позвольте представиться, — поклонился ему капитан. — Суер-Выер.

Туземец протянул руку:

— Калий Оротат.

— Боже мой! — сказал Суер. — Неужели Калий? Калий Оротат? Гениальный поэт? Это так?

— Да здесь все поэты, — недовольно поморщился Калий Оротат.

— Неужто все пишут? — удивлялся Суер.

— Вовсю, — сказал Калий. —Да вы что, разве не слыхали про нас? Это ведь остров пониженной гениальности. Нас сюда забросили катапультой.

— Всех сразу? Одной катапультой?

— Да нет, разными. Из разных концов планеты. Но в большинстве пишут на русском. Даже вон тот парень по национальности сервант, и тот пишет на русском. Эй, сервант, почитай что-нибудь достойным господам.

— Прямо не знаю, что и почитать, — сказал сервант. — У меня много философской лирики, циклы верлибров, лимерики, танки, сонеты.

— Почитайте нам что-нибудь из философской лирики, — предложил лоцман Кацман, глотнув мадеры.

{64}Сервант поклонился:

Остров есть на окияне,

А кругом — вода.

Пальмы стройными киями,

Тигры, овода.

Я хочу на остров дальный

Топоров послать,

Палем блеск пирамидальный

Дабы порубать.

Чтоб горели топорами

Яхонты селитр,

Открывая штопорами

Керосину литр.

Чтобы штопором топорить

Окаянный мир,

Чтобы штормом откупорить

Океанный жир!

— Ну, это же совсем неплохо! — воскликнул Суер, похлопывая серванта по плечу. — Какая рифма: «тигры — овода»! А как топоры горели?! Мне даже очень понравилось.

— А мне так про керосину литр, — встрял неожиданно Чугайло. — Только не пойму, почему керосину. Напишите лучше «самогону литр», будет сильней.

— А мне так очень много философии послышалось в слове «селитра», — сказал лоцман. — И в штопоре такая глубокая, я бы даже сказал, спиральная философия, ведь не только искусство, но и история человека развивается по спирали. Неплохо, очень неплохо.

— Может быть, и неплохо, — скептически прищурился Калий Оротат, — но разве гениально? Не очень гениально, не очень. А если и гениально, то как-то пониженно, вы чувствуете? В этом-то вся загвоздка. Все наши ребята пишут неплохо и даже порой гениально, но... но... как-то пониженно, вот что обидно.

— Перестаньте сокрушаться, Калий, — улыбнулся капитан. — Гениальность, даже и пониженная, все-таки гениальность. Радоваться надо. Почитайте теперь вы, а мы оценим вашу гениальность.

— Извольте слушать, — поклонился поэт:

Ты не бойся, но знай:

В этой грустной судьбе

На корявых обкусанных лапах

Приближаются сзади и сбоку к тебе

Зависть, Злоба, Запах.

Напряженное сердце держи и молчи,

Но готовься, посматривай в оба.

Зарождаются днем, дозревают в ночи

Зависть, Запах, Злоба.

Нержавеющий кольт между тем заряжай,

Но держи под подушкой покамест.

Видишь Запах — по Злобе, не целясь, стреляй, Попадешь обязательно в Зависть.

Не убьешь, но — стреляй!

Не удушишь — души!

Не горюй и под крышкою гроба.

Поползут по следам твоей грустной души

Зависть, Запах, Злоба.

— Бог мой! — сказал Суер, прижимая поэта к груди. — Это — гениально!

— Вы думаете? — смутился Оротат.

— Чувствую! — воскликнул Суер. — Ведь всегда было «ЗЗЖ», а вы создали три «3». Потрясающе! «Зависть, Злоба, Жадность» — вот о чем писали великие гуманисты, а вы нашли самое емкое — «Запах»! Какие пласты мысли, образа, чувства!

— Да-да, — поддержал капитана лоцман Кацман. — Гениально.

— А не пониженно ли? — жалобно спрашивал поэт.

{65}— Повышенно! — орал Чугайло. — Все хреновина! Повышенно, Колька! Молоток! Не бзди горохом!

— Эх, — вздыхал поэт, — я понимаю, вы — добрые люди, хотите меня поддержать, но я и сам чувствую... пониженно. Все-таки пониженно. Обидно ужасно. Обидно. А ничего поделать не могу. Что ни напишу — вроде бы гениально, а после чувствую: пониженно, пониженно. Ужасные муки, капитан.

Между прочим, пока Калий читал и жаловался, я заметил, что из толпы туземных поэтов все время то вычленялись, то вчленивались обратно какие-то пятнистые собакоиды, напоминающие гиенопардов.

— Это они, — прошептал вдруг Калий Оротат, хватая за рукав нашего капитана, — это они, три ужасные «Зэ», они постоянно овеществляются, верней, оживотновляются, становятся собакоидами и гиенопардами. Постоянно терзают меня. Вот почему я все время ношу подушку.

Тут первый собакоид — черный с красными и желтыми звездами на боках — бросился к поэту, хотел схватить за горло, но Калий выхватил из-под подушки кольт и расстрелял монстра тремя выстрелами.

Другой псопард — желтый с черными и красными звездами — подкрался к нашему капитану, но боцман схватил верп и одним ударом размозжил плоскую балду с зубами.

Красный гиенопес — с черными и желтыми звездами — подскакал к Пахомычу и, как шприц, впился в чугунную ляжку старпома.

Она оказалась настолько тверда, что морда-игла обломилась, а старпом схватил поганую шавку за хвост и швырнул ее куда-то в полуподвалы.

— Беспокоюсь, сэр, — наклонился старпом к капитану, — как бы в этих местах наша собственная гениальность не понизилась. Не пора ли на «Лавра»?

— Прощайте, Калий! — сказал капитан. — И поверьте мне на слово: гениальность, даже пониженная, всегда все-таки лучше повышенной бездарности.

Боцман Чугайло схватил якорь, все мы уцепились за цепь, и боцман вместе с самим собою и с нами метнул верп обратно на «Лавра».

Сверху с гребня полудевятого вала мы бросили прощальный взор на остров пониженной гениальности. Там, внизу, по улицам и переулкам метался Калий Оротат, а за ним гнались вновь ожившие пятнистые собакоиды.

Глава XXXI—XXXII. ОСТРОВ ГОЛЫX ЖЕНЩИН

Никаких женщин мы не смогли различить поначалу даже в самую сильную телескопическую трубу. Да и то сказать: у трубы топталось столько матросов, что окуляры отпотевали.

Наконец, на песчаный бережок вышли две дамы в резиновых сапогах, кашпо и телогрейках. Они имели золотые на носу пенснэ.

Заприметив нашего «Лавра», дамы принялись раздеваться.

Мы крепились у телескопа, как вдруг боцман Чугайло содрал с головы фуражку, шмякнул ею об палубу и прямо с борта кинулся в океан.

Ввинчиваясь в воду, как мохнатый шуруп, он с рычаньем поплыл к острову.

Мы быстро сплели из корабельного каната лассо, метнули и вытащили рычащего боцмана обратно на «Лавра».

Тут перенапрягся матрос Вампиров. Побледнел и вывалился за борт.

Мы мигом метнули.лассо, но в момент покрытия Вампиров предательски нырнул, и лассо вернулось на борт пустым, как ведро.

Тщательно прячась за волнами, Вампиров приближался к женщинам. Мы метали и метали лассо, но находчивый матрос всякий раз нырял, и наш адский аркан приносил лишь медуз и электрических скатов. Правда, на семьдесят четвертом броске притащил он и тарелочку горячих щей с профитролями.

Выскочив на песок, Вампиров, простирая длани, бросился к голым женщинам. В этот момент наше зверское лассо ухватило все-таки за ногу находчивого матроса, проволокло по песку и задним ходом втащило обратно на корабль.

И вдруг на берегу рядом с женщинами объявились все-таки два подозрительных типа. Ими оказались мичман Хренов и механик Семенов.

Втайне от нас дружки спрыгнули в океан с другого борта и, не дыша, проплыли к острову под водой. Не говоря лишнего слова, они увлекли хохочущих женщин в заросли карбонария и челесты.

Мы как следует навострили лассо и метнули его в эти заросли, надеясь, что оно само найдет себе пищу. И оно нашло. Притащило на борт два золотых пенснэ. Как два тонколапых краба, пенснэ забегали по палубе, корябались и бренчали, {66}пока матросы не засунули их в банку с водой. Им насыпали в банку хлебных крошек, и пенснэ успокоились. Они плавали в банке, поклевывая крошки.

— Уберите к чертовой матери наше лассо, — сказал капитан. — Старпом, спускайте шлюпку.

Глава XXXIII. БЛЕСК ПОЩЕЧИН

Прихватив с собою на остров богатые дары: перец, лакрицу, бефстроганов, мы погрузились в шлюпку.

— Как прикажете, сэр? — спрашивал Пахомыч капитана. — Отобрать голых женщин у мичмана с механиком?

— Да не стоит, — отвечал благодушный капитан. — Пусть отдыхают от тяжелых матросских служб.

— Надо отнять! — возмущался лоцман. — А то нам не хватит!

— Успокойтесь, Кацман! Неужто вы думаете, что на этом острове всего две голые женщины? Найдется и для нас чего-нибудь.

— Первую — мне, — неожиданно потребовал лоцман. — Это, в конце концов, я провел «Лавра» к острову.

— Пожалуйста, пожалуйста, — согласился капитан.

За карбонарием располагалась пестрая лагуна.

Там, по песку разбросаны были маленькие ручные зеркала. Они блестели на солнце и пускали в разные стороны пронзительные зайцы.

На краю лагуны лежала голая женщина.

— Вот она! — закричал лоцман. — Вот она! Моя, сэр, моя! Мы так договаривались.

Лоцман подбежал к голой женщине и, недолго думая, схватил ее за колено.

— Моя голая женщина, моя, — дрожал он, поглаживая колено.

Дремавшая до этого женщина приоткрыла очи.

— Это еще кто такое? — спросила она, разглядывая лоцмана.

— Это я — лоцман Кацман.

— Попрошу без хамства, — сказала женщина. — Ты кто такой?

— Я же говорю: лоцман Кацман.

Тут женщина приподнялась, подкрасила губы и, вздрогнув грудью, закатила лоцману пощечину.

— Я предупреждала, — сказала она. — Не сквернословить. Ты кто?

Лоцман внутренне сжался в комок нервов и желаний.

— Я тот, — прошептал он, — ...

— Который?

— Ну тот... кто призван насладиться твоим роскошным телом.

Женщина кокетливо захихикала.

— А я-то думала, — посмеивалась она, — а я-то думала...

— Что ты думала, радость моя?

— А я думала, что ты — лоцман Кацман.

— Наконец-то, — вздохнул лоцман. — Конечно, я и есть лоцман Кацман.

Женщина нахмурилась.

— Не сквернословь! — сказала она и снова закатила лоцману пощечину.

— Как-то неловко наблюдать их наслаждение, кэп, — сообщил я капитану. — Кто знает, как далеко они зайдут.

— Оставим их, — согласился капитан, и мы двинулись по краю лагуны. Шагов через двадцать мы обнаружили новую голую женщину. Она мыла бутылки в океанском прибое.

— Ну? — спросил капитан. — А эту кому?

— Только не мне, — заметил я. — Мы сюда наслаждаться приехали, а не посуду сдавать.

— Когда же это бутылки мешали наслаждениям? — резонно спросила дама, игриво полуобернувшись к нам.

Этот ее внезапный полуоборот, океанская пена и блики портвейна на розовой коже внезапно пронзили меня, и я протянул уже руку, как вдруг старпом сказал:

— А мне эта баба так что вполне подходит. Милая, хозяйственная. Перемоем бутылки и сдавать понесем. А есть ли у вас, баба, хоть какие приемные пункты?

— Полно, — отвечала голая женщина, обнимая старпома, — да только сейчас все за тарой поехали.

— А почем бутылки идут? — спрашивал Пахомыч, впиваясь в ее уста.

— А по-разному, — отвечала она, обвивая плечи старшего помощника. — {67}Четвертинки — по десять, водочные — по двадцать, а от шампанского не принимают, гады!

— Э-хэ-хэ, — вздохнул капитан, обнимая меня за плечи и направляя немного в сторону от зарождающейся любви старпома. — Ну ладно, следующая женщина — твоя.

— Я готов уступить, сэр, — отвечал я. — Это ведь, простите, не очередь за билетами в Нальчик.

— Нет-нет, — улыбался Суер, — капитан сходит на берег последним. Даже на берег страсти. Так что следующая — твоя.

Я неожиданно разволновался.

Дело в том, что я опасался какого-нибудь монстра с шестью грудями или чего-нибудь в этом роде. А чего-нибудь в таком роде вполне могло появиться в этом благословенном краю. Тревожно оглядывался я, готовый каждую секунду ретироваться.

— Да, брат мой, — говорил капитан, — следующая — твоя. Но что-то не видно этой следующей. Постой, а что это шевелится там на скале?

На скале, к которой мы неумолимо приближались, сидели три женщины, голые, как какие-то гагары.

Глава XXXIV. ЗАДАЧА, РЕШЕННАЯ СЭРОМ

— О, господи! — вздохнул капитан, вытирая внезапный пот. — Проклятье! Следующая твоя, но какая из них следующая? С какого края считать?

— Не знаю, капитан, — тревожно шептал я, пожирая женщин глазами, — справа, наверно.

— Это почему же справа? Обычно считают слева.

— В разных странах по-разному, сэр, — терялся я, прерывисто дыша.

— Чтоб не спорить попусту, возьмем из средины, — сказал Суер-Выер. — Средняя твоя.

— Простите, капитан, — сказал я, — я не возражаю против средней, но в нашем споре есть и другое звено, которое мы недооценили.

— Что еще за звено? — раздражился внезапно Суер.

— Дело в том, — тянул я, — дело в том, что мы не только не знаем, какая следующая, но не знаем, и какая ваша. К тому же, имеется и лишняя.

— Лишних женщин, мой друг, не бывает, — сказал Суер-Выер. — Как и мужчин. Лишними бывают только люди. Впрочем, ты, как всегда, прав. Куда девать третью? Не Чугайле же ее везти?! Давай-ка глотнем джину.

Мы сели на песочек, глотнули джину и продолжили диалог. В голове моей от джину нечто прояснилось, и я держал между делом такую речь:

— Капитан! Вы сказали, что следующая — моя, а ваше слово в наших условиях, конечно — закон. Но вспомним, что такое женщина? Это, конечно, явление природы. Итак, у нас было первое явление — оно досталось лоцману, второе — старпому, и тут возникло третье, состоящее сразу из трех женщин. Так нельзя ли ваши слова истолковать так: следующее — твое. Тогда вопрос абсолютно решен. Все три — мои.

— Не слишком ли жирно? — строго спросил капитан. — Не зарывайся. Ты, конечно, на особом положении, на «Лавре» тебя уважают, но твоя — одна. Таковы условия игры... Это уж мне... как капитану, полагается две.

— Ну что же, сэр. Вы — капитан, вам и решать. Попрошу отделить мою долю от группы ее сотоварищей.

— Сейчас отделим, — сказал капитан, встал и, заложив руки за спину, принялся дотошно изучать женщин.

— Мда... — говорил он как бы про себя, — мда-с, задачка-с... Но с другой стороны, с другой-то стороны, я всегда был справедлив, поровну делил с экипажем все тяготы и невзгоды, поэтому, как благородный человек, я не могу позволить себе лишнего. Итак, одна — твоя, другая — моя, а третья — лишняя.

— Вряд ли, дорогой сэр, вряд ли кто из них захочет быть лишней. В конце концов, мы этим можем обидеть вполне достойную особу. Это не украсит нас с вами, сэр, нет, не украсит. Пойди-ка скажи прямо в лицо человеку: ты — лишний. Это же оскорбление!

— Тьфу! — плюнул капитан. — Какого черта мы не взяли боцмана? Ладно, будь по-твоему. Явление — так явление, следующее — твое! Забирай всех!

— Вот это гениально, сэр! — обрадовался я. — Я всегда говорил, что вы — гений. Девочки! Спускайтесь, тут найдется для вас кое-что вроде шерри-брэнди!

{68}— Ты неправильно оценил мой поступок. Ты назвал его гениальным — нет. Это — добрый, это — благородный поступок, но — не гениальный.

— В данной ситуации это вполне уместное преувеличение, сэр, — потупился я.

— А как бы хотелось найти гениальное решение! Да, теперь я понимаю Калия Оротата. Все вроде бы хорошо, но — не гениально. Прощай, друг, насладись как следует на свежем воздухе. Я пошел дальше.

— Постойте, сэр. Эти женщины — мои, но следующие — ваши. Я беспокоюсь, что ждет вас впереди, ведь там на какой-нибудь березе могут сидеть сразу пять или десять голых женщин. Это может печально кончиться.

— Как-нибудь разберусь.

Сэр Суер-Выер застегнул китель, стряхнул с рукавов пылинки и, откозыряв дамам по-капитански, направился прочь.

Он прошел пять шагов и вдруг круто развернулся.

— Идти мне дальше незачем, — с неожиданной строгостью во взоре сказал он. — За эти пять шагов я решил задачу: одна женщина — твоя, а две мои.

— Это — малогениально, сэр. Вы сами были за справедливость.

— Все гениально. Итак, послушай: одну женщину — тебе, другую — Суеру, а третью — Выеру.

Глава XXXV. БЕЗДНА НАСЛАЖДЕНИЙ

Благородные дамы внимательно слушали нас, хотя и не проронили ни слова. Когда капитан закончил, крайняя справа, отмеченная мной, повела плечом.

— Господа! — говорила она. — Мы выслушали ваши ученые доводы и насладились философским спором. Позвольте и нам принять участие в поучительной беседе.

— Просим, просим, — расшаркались мы с капитаном.

— Прежде всего позвольте представиться. Меня зовут — Фора, а это мои подруги — Фара и Фура. Итак, ваша первая задачка: какая женщина следующая? Так вот, следующая — я. Почему я? Очень просто: считать надо не слева и не справа, а с той стороны, с какой вы подошли. Вы подошли с моей стороны, следовательно, я и принадлежу этому достойному джентльмену, чья очередь, — и Фора состроила мне глазки. — К сожалению, он — не капитан, и это омрачает дело. Но с другой стороны, я хочу иметь цельного мужчину, и этот факт дело упрощает.

— Какая ерунда, — фыркнула Фара, сидящая посредине, — считать надо не с края, с которого они подошли, а с первого взора. Так вот, этот джентльмен-некапитан первым обратил свой взор именно ко мне. Я прекрасно заметила, с каким наслаждением глаза его бродили по моему прекрасному телу.

Выслушивая Фару, я невольно яростно краснел, никак не ожидая, что из-за меня разгорится сыр-бор. Нет, этот сыр-бор был мне бесконечно душевно близок, но капитан... я видел, что он мрачнеет и...

— Что за чушь? — сказала Фора. — И как ты докажешь, что он бросил свой взор именно на тебя? Если хочешь знать, у него взор всеобщий, во всяком случае очень обширный. Он охватывает всех женщин и страстно скользит по ним. И я всею кожей чувствовала это скольжение.

— Интересно, а меня-то здесь будут слушать? — раздраженно сказала Фура. — Кто считает с краю? Кто считает с первого взгляда? Считать надо не с краю, а с первого поцелуя. Вот когда господин вопьется кому-нибудь из нас в сахарные уста, тут и начнется настоящий счет.

— Это верно! — неожиданно воскликнула Фора.

Она легко соскочила со скалы, подбежала ко мне и сказала:

— Впивайся скорей!

И я, конечно, незамедлительно впился.

— Так и знала, что Фора обскачет нас на повороте, — сказала Фара с печалью — видно, я ей сильно понравился. — Ладно, придется покориться судьбе. Ну что ж, я готова служить Суеру, тем более, что это первая половина капитана. Суер, я — твоя!

— Ну а я не собираюсь служить второй половине сомнительной фамилии, — сказала Фура. — Нет, Выер, я — не твоя! Если б мне досталась первая половина, то есть Суер, я бы еще подумала, а уж Выер — нет, увольте, я лучше пойду собирать опенки. Пусть Суер наслаждается с Фарой, а Выер болтается без дела!

— Как же так! — воскликнула Фора. — Как это мы можем позволить Выеру болтаться без дела? Какой-никакой, а все-таки Выер. Чего в нем такого уж пло{69}хого? Ну, Выер, ну и что? Не так уж мы богаты, чтоб разбрасываться Выерами налево и направо.

— А мне Суера достаточно, — сказала Фара, — а до Выера и дела нет. Кому нужен — пускай берет.

— Отдаться Выеру! Какой кошмар! — сказала Фура. — Нет, нет! Увольте!

— Перестань, — сказала Фора. — Вчера еще ныла: мне бы хоть какого Выера... Мечта сбылась! Забирай Выера и не мешай нашим наслаждениям!

Тут Фора обняла меня и трепетно увлекла в дюны.

Фара кинулась к Суеру, а Фура топталась на месте, не зная, с какого бока к Выеру приступить. Но тут Выер, не будь дурак, сам приступил к ней.

А нам с Форой было уже не до них.

Адские наслаждения — вот что стало предметом нашего неусыпного внимания и заботы.

Мы падали в бездну наслаждений и старались зту бездну углубить, расширить и благоустроить. В конце концов нам удалось создать очень и очень приличную бездну наслаждений, и только к закату мы начали из нее потихоньку выбираться. Выбравшись из бездны, мы вернулись на берег океана. Там уже сидели Фара с Суером и Выер с Фурой.

Фура с Выером, к счастью, вполне примирились, непрерывно чмокались и строили друг другу куры.

— А Выер был не так уж плох, — смеялась Фура, раскладывая на салфетке салаты и копчености. — Еще и неизвестно, какая половина капитана интереснее!

— Знаешь, милый, — сказала Фора, обнимая меня, — это очень правильно, что вы не пошли дальше и остались с нами. Там, за скалами, живет голая женщина с шестью грудями. Ее звать Гортензия. Очень опасное существо.

Глава XXXVI. ГОРТЕНЗИЯ

Утомленные салатом и копченостями, подруги наши скоро задремали, и мы с капитаном отползли от салфетки в сторонку и, прячась за кустами челесты, постепенно ретировались.

— Послушайте, кэп, — сказал я, — там, за скалами, живет женщина с шестью грудями. Таким первопроходцам, как мы с вами, даже неловко пройти мимо этого феномена. Надо бы вернуться, посмотреть, в чем там дело.

— А ног-то у нее сколько?

— Вроде бы две.

— Ну ладно, давай поглядим на нее хоть с полчасика.

Обогнув скалы, которые, в основном, состояли из обломков моржового глаза, мы вышли на берег лимонного лимана.

В лучах заката к нам спиной сидела на берегу голая женщина.

— Добрый вечер, мэм! — покашлял у нее за спиной Суер.

— Добрый вечер, сэр, — ответила женщина, не оборачиваясь.

— Ну что? — шепнул Суер. — Что ты скажешь?

— Пока ничего не могу сказать. Не пойму, сколько у нее грудей. Не зайти ли сбоку?

— Неудобно, — шептал капитан, — сама повернется.

— А вообще-то приятный вечер, мэм, — галантно продолжал сэр Суер-Выер. — Не хотите ли развлечься? Выпить шерри или сыграть партию в серсо?

— Мне недосуг, — ответила женщина.

— Ну хоть повернитесь к нам, — предложил капитан.

— А это зачем? Вы что, хотите посчитать, сколько у меня грудей?

— О что вы, мэм, мы люди благовоспитанные...

— А если не хотите считать, что же мне поворачиваться?

Суер растерялся.

— Черт возьми, — шепнул он, — сидит, как монумент. По количеству спины, там действительно должно быть полно грудей. Шесть уместится точно.

Я все вытягивал шею, чтоб посчитать, но ничего не получалось.

— Ничего не вижу, сэр, — шептал я. — Не то что шести, и двух-то не видать.

Женщина смотрела в океан. Полированного теплого мрамора были ее плавные плечи, крутые локти и плотная спина. Тяжелые волосы, ниспадающие на квадраты лопаток, не дрогнули под порывами ветерка. Ствол позвоночника был прям, как пальма.

— Хорошо сидит, — шепнул Суер. — Мощно!.. Но страшно подумать, что будет дальше?!, А вдруг обернется, и придется считать груди!.. Кошмар!

{70}— Ничего страшного, сэр, — потихоньку успокаивал я капитана. — Шесть — это не так уж много.

— Госпожа Гортензия! — сказал Суер. — Мы много слышали о вас и по глупости захотели посмотреть. Простите, мы не хотели вас обидеть.

Гортензия медленно повернула голову вправо.

— Я — привыкла, — внятно сказала она.

— Извините, мэм. К чему вы привыкли, не понимаю?

— Сижу здесь с шестью грудями, а всякие идиоты за спиной ходят.

И она снова отвернулась к пространству океана.

Мы с капитаном совершенно поникли.

Выбравшись из бездны наслаждений, мы пока соображали туго и не могли осознать сразу той силы и вечности, которая сидела к нам спиной. Мы-то думали, что шесть грудей — это так просто — тяп-ляп! — можно выпить шерри, хохотать и тунеядствовать, а тут — литая бронза, скала, гранит, монумент, гора, вселенная.

— Я бы повернулась к вам, — сказала вдруг Гортензия, — но мне не хочется менять позу. Вы понимаете? Некоторые люди, имеющие позу, охотно ее меняют, а с потерей позы теряют и лицо.

— Госпожа, — сказал Суер, — поза есть поза. Но важна суть дела. Позвольте один вопрос. Вот вы имеете шесть грудей, но на все это богатство имеется хоть один младенец?

— Сээээр, — сказала она, — а вы можете представить себе младенца, вскормленного шестью грудями?

— Нет, — чистосердечно признался капитан.

— А между тем такой младенец имеется.

— О боже! Вскормленный шестью грудями! Богатырь! Как его имя?

— Ю.

— Ю? Всего одна буква! Ю! Какого же он пола?

— Уважаемый сэр, подумайте-ка, какого рода буква Ю?

— Женского, — немедленно ответил Суер.

— А мне кажется, мужского, — встрял, наконец, я.

— Почему же это? — раздраженно спросил Суер. — Всем ясно, что все гласные — женского рода, а согласные — мужского.

— Извините, сэр, конечно, вы — капитан, вам виднее, но я придерживаюсь совсем другого мнения. Я не стану сейчас толковать о согласных, это, в сущности, должно быть многотомное исследование, но насчет гласных позвольте высказаться немедленно. Так вот я считаю, что каждая гласная имеет свой род:

А — женского рода,

О — среднего,

Е — женского,

Ё — среднего,

И — женского,

Й — мужского,

Ы — среднего, сильно склоняющегося к мужскому,

У — женского с намеком на средний,

Э — среднего,

Ю — мужского

и

Я — женского.

— Все это высказано убедительно, — сказал Суер-Выер, — но и как-то странно. Похоже или на белиберду, или на научное открытие, правда, подсознательное. Но насчет буквы, или, верней, звука «Ю» я совершенно не согласен. «Ю» — как нежно, как женственно звучит.

— Нежно, возможно, — завелся вдруг я, — но ведь и мужественное может звучать нежно, черт подери! Ю — это сказано. Даже рисунок, даже написание буквы «Ю» выглядит чрезвычайно мужественно. Там ведь есть палка и кружочек, причем они соединены черточкой.

— Ну и что?

— Да как же так, сэр? Палка и кружочек, вы вдумайтесь! Палка и кружочек, да еще они соединены черточкой! Это же целый мир, сэр! Это вселенная, это намек на продолжение рода и вечность всего сущего!

Гортензия неожиданно засмеялась.

— Возможно, вы и доплывете до острова истины, возможно... А теперь приготовьтесь! Мне пришла блажь изменить позу!..

{71}— Постойте, мэм, не беспокойтесь, — сказал вдруг торопливо сэр Суер-Выер. — Не надо, не надо, мы и так верим, а видеть не обязательно...

— Да, да, госпожа, — поддержал я капитана, — умоляю вас... Расскажите лучше, как найти младенца по имени Ю, а позу оставьте...

— Есть такой остров Цветущих младенцев, с трудом его туда устроила... а позу придется менять, придется. Приготовьтесь же...

Медленно-медленно шевельнулось ее плечо, локоть пошел в сторону, явилась одна грудь, другая, третья... и мы с капитаном, ослепленные, пали на песок.

Впоследствии сэр Суер-Выер уверял, что наблюдал семь грудей, я же, досчитав до пяти, потерял сознание.

Глава XXXVII. АРАГВА И КУРА

А на новом острове, открываемом нами, росли стройные сосны. Над ними клубился сосновый воздух.

— Сосновый воздух — полезная вещь, — сказал Суер-Выер.

И мы решили прогуляться под соснами, по песочку, в зарослях вереска. Спустили шлюпку, открыли остров и начали прогуливаться, нюхая воздух.

— Под соснами всегда хороший воздух, — говорил Суер.

— Много фетонцидов, — влепил вдруг Пахомыч.

— Чего?

— А что?

— Чего много?

— Гм... извините, сэр. Много воздушных витаминов, не так ли?

— Отличный воздух, — поддержал я старпома, — приятно нюхается.

— Настоящий нюхательный воздух, — поддержал и лоцман Кацман.

Так мы гуляли, так болтали, и вдруг я почувствовал что-то неладное. Капитан почему-то молчал, а я снова остро почувствовал... нет, невозможно объяснить... впрочем, ладно. Я почувствовал, что сливаюсь с капитаном в одно лицо.

Повторяю: в одно лицо. Это было совершенно неожиданно.

Я даже затормозил, ухватился руками за сосну, но лицо Суера влекло меня неудержимо, и я совершенно против воли стал с ним сливаться. К изумлению, лицо капитана совершенно не возражало. Оно сливалось с моим просто и естественно, как сливаются струи Арагвы и Куры. Все же я чувствовал себя Арагвой и тормозил, тормозил и даже оглянулся.

Боже мой! Лоцман и Пахомыч уже слились в одно лицо! Отмечу, что, слившись в одно лицо, они костыляли каждый на своих двоих!

Я хотел поподробней осмотреть их, как вдруг капитан гаркнул мне в ухо:

— Ну ты что? Будешь сливаться в одно лицо или нет?

— Кэп, — бормотал я. — Капитансэр! Я чувствую, что сливаюсь с вами в одно лицо. И я не против, поверьте, но я это испытываю впервые в жизни и не знаю, как себя вести.

— Что мы с тобой? Ерунда! — припечатал Суер. — Целые нации сливаются порой в одно лицо и даже разные народы, потом-то попробуй-ка разлей. А ты меня неплохо знаешь, надеюсь, доверяешь и запросто можешь сливаться.

— Кэп, — оправдывался я, хватаясь за сосну, — нации — хрен с ними, давайте хоть мы удержимся!

— Невозможно, — сказал капитан, — отпусти сосну. Будем иметь одно лицо на двоих — не так уж страшно.

В голове моей помутилось, я потерял на миг сознание... и слился с капитаном в одно лицо.

— Скажи спасибо, что не с боцманом Чугайло, — сказало бывшему мне наше общее теперь лицо.

Слившиеся в одно лицо Пахомыч и лоцман смотрели на нас с превеликим изумлением. Тут наше лицо достало зеркало, не помню уж, из моего или капитанского кармана, и стало себя разглядывать.

Ничего вообще-то, вполне терпимо, я ожидал худшего. И еще появилось странное ощущение, что мы хоть и слились в одно лицо, но все-таки в нем присутствовал и какой-то бывший я.

Некоторое время наше лицо с капитаном и ихнее лицо Кацмана и старпома бесцельно бродили под соснами. Потом ихнее лицо разложило для чего-то костер из сосновых шишек. Это нашему лицу не понравилось, и оно стало затаптывать костер четырьмя ногами. Ихнее лицо разозлилось и ударило в наше четырьмя кулаками. Наше в ответ дало им в глаз.

{72}— Это все бывало не раз, — сказало, наконец, наше лицо ихнему. — Слившиеся в одно лицо любят наносить взаимные удары. Но в нашем лице есть признаки капитана. Поэтому слушай нашу команду: немедленно в шлюпку!

Старпомолоцман или, так сказать, Пахомнейший Кацман, то есть ихнее лицо, подчинилось и направилось к шлюпке. За ним двинулось и наше лицо.

В шлюпке мы сумбурно хватались за какие-то весла, что-то гребли. Неожиданно нашему лицу пришла в голову важная мысль.

— Слившееся надо разлить, — сказало наше лицо, а ихнее заулыбалось и достало из-под банки спиртовую бутыль.

Лица разлили по одной. Выпили. И тут явление произошло!

Все мы, бывшие четверо, внезапно стали неудержимо сливаться в одно общее лицо на четверых. Как оно выглядело со стороны, я не видел, но соображал, что получается нечто мутное и большое. Эдакая кварта с ушами во все стороны.

И тут бывший я, который еще теплился в тайниках общего лица, понял, что плаванье кончилось и мы никогда не доберемся до «Лавра Георгиевича», течение отнесет нас от фрегата, от острова и от самих себя.

В кварте нашей рыхлой что-то захрипело, закашляло, как сквозь вату пробился голос бывшего сэра Суера-Выера:

— Приказываю закусить! Немедленно закусить!

— Мне сала, сала, — запищал где-то в молочной мгле бывший лоцман.

— Огручика малосоленького, — жалобно провыл норд-вест старпома. Соленая волна ахнула в четверное лицо, и разница в закуске сделала свое дело. Закусывающие лица потихонечку расползлись в стороны, как медузы, зазевали, и, чихнув, обрели прежние границы.

Протерев глаза, я понял, что мы не так уж далеко отплыли в открытый океан. Совсем рядом с нами покачивался на волнах остров слияния в одно лицо и твердо, как скала, стоял в океане «Лавр».

Когда мы подплыли к «Лавру», никаких признаков наших слияний матросы не заметили. Они только болтали, что у капитана флюс, а это были следы моего нордического подбородка.

Странное последствие мучало меня несколько лет. Мне все снилось, что я — Арагва.

Глава XXXVIII. ТРЕПЕТ*

* Главу «Трепет» с трепетом посвящаю журналу «Знамя», в котором вижу

не только

друга, но и брата-синонима некоторых персонажей.

В тяжелых плаваньях, в дальних странствиях всякое бывает: голод и мор, жажда пресной воды, миллюзии и фураж. Но, поверьте, никто не ожидал, что на семьсот сорок второй день плаванья механик Семенов вообразит себя флагом.

— Я хочу развеваться! — кричал он, взбираясь на мачту. — Я должен трепетать на ветру, осеняя вас с самых высоких позиций.

Мы терпеливо ждали, когда же он долезет до флагового места. И вот он долез, сбросил на палубу наш старый добрый флаг и принялся над нами развеваться, всячески называя себя подлинным флагом.

— Ладно, — сказал капитан, — в конце концов мы можем сменить наш старый добрый флаг на механика Семенова. Пусть Семенов развевается, пусть будет флагом, но кто же, черт возьми, будет у нас механиком?

Некоторое время мы надеялись, что Семенову надоест трепетать на ветру, но ему не надоедало.

— В деле трепетанья я — неутомим, — кричал он сверху.

— Хрен с ним, пускай трепещет, — сказал Суер. — Уберите в рундук наш старый добрый флаг.

Мы убрали в рундук наш старый добрый флаг и занялись обычными судовыми трудами: развязывали морские узлы, варили в котлах моллюсков.

Через некоторое время мы и позабыли, что у нас вместо флага механик Семенов.

— Эй вы! — кричал он сверху. — Поглядите-ка на меня! Смотрите, как я здорово на ветру трепещу.

Но мы не обращали внимания, насмотрелись уже на его дерганья и ужимки.

— Вы должны восхищаться своим новым флагом, — орал Семенов. — А то ползаете, как улитки!

— Давайте повосхищаемся немного, — сказал Хренов, дружок Семенова, — жалко все-таки его, дурака.

{73}— Повосхищайтесь, повосхищайтесь, — по-отечески разрешил нам Суер-Выер.

Ну, мы бросили швабры и моллюсков и покричали наверх:

— О! О! Какой у нас флаг! Как мы восхищаемся! Мы в полном восторге! Посылаем наверх свое восхищение!

Семенов смеялся от счастья как дитя и трепетал, трепетал.

Вскорости пробили склянки — это стюард Мак-Кингсли призывал нас к полдневной чарке спирта. Обычно стклянка со спиртом вместе с чарками выносилась на палубу.

— Знаете что, — сказал Суер, — давайте на этот раз выпьем наши чарки в кают-компании. Неудобно, знаете, пить спирт под нашим новым флагом.

— Почему же, сэр? — спрашивали матросы.

— Боюсь, что флагу захочется выпить, а это может нарушить его душевное равновесие. Да и трепетать выпимши труднее.

— А по-моему, легче, сэр, — сказал вдруг матрос Петров-Лодкин.

— А вы что, выпимши много трепетали?

Флаг наш, то есть механик Семенов, перестал в это время трепетать и внимательнейшим образом прислушивался к разговору.

— Наш новый флаг, как вы сами замечаете, неплохо трепещет и не похмеляясь, — сказал Суер. — Так что спирт может ему повредить. Кроме того, я настаиваю на соблюдении нравственной чистоты нашего флага. А то сегодня выпьет, а завтра что?

— Да, да, вы правы, сэр, — воскликнули мы, — не будем нарушать его душевное и нравственное состояние. Флаг есть флаг, давайте спустимся скорее в кают-компанию, тем более, что там имеются в вазах хрустящие сухарики.

И мы спустились в кают-компанию, выпили по чарке с сухариками, и тут раздался стук в дверь.

— Ей-богу! Это механик! — вскричали некоторые из нас.

— Стюард, отоприте! — велел капитан.

— Да ну его, сэр! Пускай трепещет.

— Впустите, впустите его...

Стюард отложил засов, и в кают-компанию, шевелясь, трепеща и вздрагивая, внезапно вошел наш старый добрый флаг. К изумлению, он был в кирзовых сапогах и в телогрейке, очевидно, почерпнутых в рундуке.

— Попрошу спирту, сэр, — сказал он. — Я столько дней трепетал вместо механика, так промерз под ветрами, овевающими нашего «Лавра», что чарка полагается мне по праву.

— Впервые вижу, чтоб флаги пили спирт, — отчеканил Суер. — Но что поделаешь? Налейте ему,

Наш старый добрый флаг тяпнул рюмку-чарку, захрустнул сухариком и вернулся обратно в рундук.

Ну а механик Семенов трепетал над нами еще несколько дней, пока два дурашливых альбатроса не сшибли его с мачты. Падение его было поучительным для многих. Раскидывая вихры, хухры и штормовки, механик вороном пролетел над полубаком, свистнул в кулак и рухнул как раз в машинное отделение, где немедленно и приступил к исполнению своих прямых обязанностей.

Глава XXXIX. ВЫРАЩИВАНИЕ САXАРНОЙ СВЕКЛЫ

Необычной какой-то неокеанической красоты, высоты, изящной длины открылся нам вдруг остров, стоящий посреди океана.

Казалось, он — вулканического происхождения, потом казалось — нет. И все же что-то вулканическое угадывалось в его мощных очертаниях.

Когда мы подплыли поближе, то с удивлением обнаружили, что остров весь уставлен людьми. Они стояли, тесно прижавшись друг к другу, и, казалось, втиснуться между ними не было никакой возможности.

Подведя «Лавра» поближе, старпом крикнул в мегафон:

— Кто вы?

Островитяне обрадовались нашему неожиданному любопытству и дружно прокричали:

— Мы — посланные на ....

— Ничего не понимаю, — сказал Суер, — подойдем к острову с зюйда. «Лавра» привели к другому берегу, и старпом снова проревел в трубу:

— Кто вы?

— Мы — посланные на ... , — дружно ответствовали островитяне.

— Приходится констатировать, — пожал плечами Суер, — что это, действительно, люди, посланные на ....

{74}— А за что вас послали? — крикнул старпом.

— А по разным причинам, — дружелюбно поясняли наши островитяне.

— Ну и что вы теперь делаете?

— А ничего особенного. Стоим на этом каменном ..ю посреди океана. Иногда хлебопашествуем. Бортничаем. Выращиваем сахарную свеклу.

— Но позвольте, — развивал беседу сэр Суер-Выер, — признаться, меня самого не раз посылали на ... . Но что-то я не вижу среди вас, так сказать, себя. Я тут, на корабле, а вы — на острове.

— О, что вы, капитан, — ответствовали посланцы, — где-то между нами, конечно, имеетесь не только вы, но и вся ваша команда.

— Эй, ребята, — крикнул кто-то из посланцев, — нет ли среди нас Суера-Выера или кого-нибудь из команды этого фрегата?

К нашему изумлению, островитяне слегка пораздвинулись и к берегу протиснулись семь или восемь Суеров-Выеров в капитанских фуражках.

За Суерами продирались Кацманы, а за ними пятнадцать штук меня. Наши двойники замахали нам пилотками, восклицая:

— Да-да, это мы... А мы — это вы, посланные на ... . Вас посылают, а мы тут отдуваемся, сахарную свеклу выращиваем.

За Суером, за лоцманом, за мною стала продираться к берегу пожалуй что вся наша команда.

— Наши приехали, наши, — гомонили они. — Хоть поглядеть на братьев.

Были тут, конечно, и многочисленные Хреновы, и многократные Семеновы, но особенно много оказалось боцманов Чугайло. Он измерялся сотнями. Это неожиданно понравилось капитану.

— Позовите боцмана, — приказал он.

Чугайло явился на палубу в каких-то полупортах, в одной подтяжке, крайне раздраженный тем, что его разбудили.

— В чем дело, кэп? — ревел он. — Чья вахта?

— А дело в том, господин Чугайло, что я хотел бы послать вас на ... .

И тут Суер, недолго думая, взял да и послал. И что же вы думаете? Среди островитян немедленно объявился новенький боцман в полупортах и подтяжке.

А старый Чугайло, хоть и посланный, остался стоять на борту. Тут все наперебой стали посылать боцмана на ..., и на острове становилось все больше и больше боцманов.

Чугайло терпел-терпел, да вдруг взял да и всех нас послал на ..., и мы тут же очутились на берегу, хотя и оставались на борту.

Тут на нас разобиделись островитяне.

— И так места нет, — бубнили они, — а вы друг друга все посылаете и посылаете. А ведь вы не одни на свете. Вся планета, а в особенности Московская область, то и дело посылает кого-нибудь на ... . Если уж вы так хотите, то пошлите нам кого-нибудь из сановников или руководителей предприятий.

Ну, мы не стали чиниться, и дружно послали пару сановников и с десяток руководителей другого ранга.

Островитяне охотно потеснились, и наши посланцы дружно выстроились в их рядах. Надо сказать, что они тут же стали демократичны, жали другим посланным руки и всячески братались.

— С посланными все ясно, — сказал капитан, — но интересует еще и судьба пославших. Неужели для них особый остров?

— Что вы, что вы, капитан. Пославшие тоже тут, среди нас. Ведь любой посланный тут же и пославшего посылает. Так что у нас большое равенство. Настоящая демократия, сэр!

— Ах, — сказал Суер, — надо отплывать, но все-таки напоследок я очень хочу послать на ... такого-то товарища. Разрешите, братцы!

Мы дружно разрешили, и капитан послал.

Я крепился-крепился, а потом последовал примеру нашего великого капитана, взял да и послал одного там на ... . Послал, но тут же пожалел, такой уж у меня характер. Но отозвать посланного обратно, как вы сами понимаете, было уже невозможно.

Глава XL—XLI. ВАМПИР

— Ты знаешь, чего мне кажется? — сказал как-то Суер-Выер. — Мне кажется, что у нас на борту завелся энергетический вампир.

— Помилуй Бог, что вы говорите, сэр?

{75}— Чувствую, что кто-то сосет энергию. Сосет и сосет. Ты не догадываешься, кто это?

— Не Хренов ли?

— Да нет, — поморщился капитан. — Хренов, конечно, вампир, но вампир интеллектуальный. Сосет интеллект своими идиотскими выходками. Здесь замешан кто-то другой.

— Кто же это, сэр?

— Конечно — Кацман.

— Помилуйте, сэр. Как только еврей — так обязательно вампир энергетический. Кацман — порядочный человек.

Я оглядел палубу. Лоцман стоял на корме и пил свой утренний пиво.

— Пьет пиво, сэр, — доложил я. — Правда, энергично.

— Пиво и энергетика вполне совместимы, — сказал Суер.

— Теперь и я вспоминаю, сэр, — сказал я. — Утром встану, бывало, полон энергии, выпью коньячку, закушу минтаем — энергии до хрена! Но только подойду к лоцману — бац! — энергия начинает падать. Падает и падает, приходится снова коньячку. Мне и в голову не приходило, что это все лоцман.

— Давай-ка спросим у Пахомыча, что он думает на этот счет, — сказал капитан. — Эй, старпом! Прошу вас, оставьте волонтеров и подойдите к нам, а волонтеры пусть пока валяются, после приберем.

— В чем дело, сэр? — спросил Пахомыч, недовольный, что его оторвали от связки волонтеров, которая каталась по палубе, волнуемая качкой.

— Важный вопрос, старпом! Скажите-ка, как у вас дела с энергией?

— Все в порядке, сэр, — ответил старательный Пахомыч.

— Не чувствуете ли вы, что кто-то ее пьет?

— Никак нет, сэр, не чувствую! — прокричал Пахомыч и снова вернулся к связке волонтеров, которая в этот момент встала на дыбы, торча во все стороны.

— Ясное дело, — сказал Суер, — кому нужна его дубовая энергия? Да она просто-напросто невкусна. Нет уж, пить так пить! Нервную, тонкую, умную энергию — вот что любят энергетические вампиры! Старпом! — крикнул капитан. — Да бросьте вы к чертовой матери этих волонтеров! Соберите всех в кают-компании, пригласите также Хренова и Семенова.

Через минуту мы все собрались в кают-компании и расселись вокруг овального стола под опахалами.

Стюард Мак-Кингсли наполнил наши кружала отличной манилой.

— Лоцману попрошу не наливать, — неожиданно приказал капитан.

— Что такое, кэп? — удивился Кацман.

— А вы сами не догадываетесь?

— Кэп! Кэп! Сэр! — заволновался лоцман. — Ничего не понимаю.

— Зачем вам манила?! Вы ведь пьете совсем другое!

— Сэр! Клянусь! Сегодня только мой утренний пиво.

— Перестаньте притворяться, лоцман! Вы пьете энергию.

Лоцман нахмурился, осмотрел овальный стол и наши опахала.

— Вот вы скажите нам, Хренов, — продолжал капитан, — пил у вас лоцман энергию или не пил?

— Конечно, пил, — отвечал мичман. — А я думаю, ладно, пускай себе пьет, не жалко. А что, разве это не полагается, сэр? Если нет — вы прикажите, я ему больше не дам ни капельки. Энергия моя принадлежит только мне, нашей общей идее и, конечно, моему капитану.

— А у вас, Семенов, пил он или нет?

— Немного, сэр. Он, бывало, у Хренова напьется и до меня уже доходит полностью наполненный. Да к тому же у меня все вахты, вахты...

— Вот видите, Кацман. Два твердых свидетеля. Так что не юлите, признавайтесь: пьете энергию или нет?

Лоцман печально покраснел, стукнул кулаком по столу и надвинул себе на лоб опахало. Он молчал как туча.

— Извините, сэр, — сказал старпом, — а ведь у нас на борту есть хороший специалист по вампирам.

— Кто это? — вздрогнул капитан.

— Как кто? Матрос Вампиров.

— Тьфу ты черт! — плюнул капитан. — Зовите его скорей!

Оказавшись в кают-компании, матрос растерялся. Он стоял навытяжку до тех пор, пока не хлопнул кружала манилы.

{76}— Матрос! — строго сказал капитан. — Осмотрите всех внимательно и скажите, кто тут из нас вампир. Подчеркиваю — энергетический!

Вампиров застеснялся. Он мялся и бубнил себе под нос:

— Служу рачительно... пекчусь... заботюсь... Своего дедушку никогда не видел... Папа работал в милиции... его реабилитировали... пили больше первач... гюйсы задраил в точности... А если до вампира, так это лоцман Кацман.

Лоцман мелко задрожал, скинул опахало и припер его к стенке.

— Капитан, — сказал он, — прикажите налить мне манилы, а то, клянусь, сейчас же выпью всю вашу энергию. Для меня это пара пустяков!

Капитан кивнул, и Мак-Кингсли нацедил лоцману нашего любимого свинцового напитка.

— Ваше здоровье, джентльмены, — сказал лоцман, опрокидывая кружало. — Сэр, вы спрашиваете, пью ли я энергию? Приходится согласиться: пью!

— Ай-яй-яй! — неожиданно расстроился Пахомычч — Лоцман-лоцман, старый друг — и вдруг оказался энергетический клоп! Блоха! Комар!

— Овод! — произнес лоцман.

Он оглядел всех исподлобья и членораздельно пояснил:

— Пил, пью и буду пить!

— А мы не дадим! — дружно заорали Хренов и Семенов.

— Дадите как миленькие! А вы что хотите, кэп, чтоб я проводил «Лавра Георгиевича» через рифы и мели, психологические коридоры, кораллы прозы, треугольники деепричастных оборотов и при этом не пил энергию? Только на одном пиве? В то время, когда на борту имеются лица, пьющие все подряд: пиво, водку, манилу, энергию, суть души, армянский коньяк, интеллект, лошадиную мочу, слезы женщин и детей, кровь поэтов, казеиновый клей, политуру, нектар, жизненные силы! Подумать только! Немножечко энергии Хренова! Какое преступление! Вот уж, простите, кэп, действительно — хреновина! Нет, капитан! Я пил энергию и буду пить! Я должен довести нашего «Лавра» до правильного берега.

Лоцман вытер лоб, махнул манилы и в ярости сломал опахало пополам.

— Сэр, — заметил я, — лоцман прав.

Суер-Выер задумался, взял сломанное лоцманом опахало и сложил его на составные части. Потом он подошел к лоцману и поцеловал его.

— Пей, — сказал капитан. — Пей, вампир, нашу энергию. Но доведи «Лавра» до правильного берега, до острова Истины.

И Суер жестом распустил собрание. С тех пор лоцман Кацман свободно бродил по фрегату и пил нашу энергию как хотел.

Глава XLII—XLVII. ПОЖАР ЛЮБВИ*

* В этом месте произошло чудовищное прозотрясение

и усекновение главы «Иоанн

Грозный убивает своего сына».

— В конце концов, капитан, это начинает утомлять, — говорил старпом, когда мы все собрались на послеполуденный спиричуэлс. — Наше плаванье носит бесцельный характер. Мы открыли много островов, но это чистая география с этнографическим оттенком. Мы не обогатились ни на копейку. А ведь вы обещали, что нас ждет богатство.

— Видимо, дорогой сэр имел в виду нравственное богатство, — с прохладной ехидцей сказал Кацман, — богатство душевного уклада.

— Но я и нравственно ни хрена не обогатился! — воскликнул Пахомыч. — А взять экипаж! К примеру, Вампирова или Хренова! А Чугайло? Вот уж где нравственность ниже румпеля.

— Извините, старпом, — сказал капитан, — давайте разберемся, чего бы вам все-таки хотелось: богатства душевной жизни или чистогана? Что вам надо?

— Драгоценных камней, — ответствовал Пахомыч. — Я хочу ими украсить свой брачный чертог.

— А у вас что, есть такой чертог?

— Нет, пока нету, но... в принципе...

— Вряд ли, — сказал капитан, — вряд ли кто из вас может рассчитывать на подобные чертоги и в принципе, но... что ж, украшение чертогов — дело благородное. Как только увидим остров с драгоценными камнями — бросим якорь.

После этого достопримечательного разговора мы долго бороздили океан, набрели раз на остров халцедонов, которые обстреляли нас из малокалиберных винтовок, но больше ничего такого мы среди волн не замечали.

{77}Наконец, открылся небольшой островок, который сплошь состоял из камней различной величины.

— Драгоценные они или нет — неизвестно, — сказал Суер, — но давайте проверим.

Черные и красные камни-голыши целиком заполняли остров. Все они были округлой формы и напоминали продолговатые яйца. Казалось, груда продолговатых яиц лежит среди океанских волн. Были там камни величиной с дом, были с колесо, с глаз кашалота. Камни образовывали некую пирамиду, и на самой вершине ее стояли два особенно крупных камня — черный и красный.

— Ничего драгоценного в этих камнях нету, — говорил лоцман, выпрыгивая из шлюпки на берег. — Это просто гранит.

— Явный лабродор, — сказал и старпом, приподнимая один небольшой камень. — Просто лабродор, ничего ценного.

Он оглядел камень и отбросил в сторону. Послышалось шипенье.

— Змея! — подпрыгнул Кацман.

Шипящий по-змеиному, но как-то с надрывом и контральто, от камней поднимался дым. И я заметил, что брошенный старпомом кусок лабродорита слегка подпрыгивает, лежа на другом камне красновато-розового оттенка.

Дым усиливался, подпрыгивание превратилось в яростные скачки, мелькнули язычки пламени, ракетные вспышки искр, пламя дрожало и металось и вдруг разделилось на две ровные половины. Два языка пламени поднимались от камней все выше, и вот из них образовались две фигуры — мужская и женская.

Они были сделаны из огня! Как же яростно, как пламенно они обнимались, целовались, оглаживали друг друга! Жар! Жар! Пожар любви охватил остров! Они заходили все дальше-дальше, огненные руки, бедра, плечи играли, пульсировали, перенакалялись...

— Кхе-кхе... — кашлянул капитан.

Огненные любовники на миг приостановили свои поцелуи.

— Кто-то, кажется, кашляет, — сказал огненный мужчина.

— Да нет, милый, тебе показалось, — женщина страстно прильнула к нему.

Капитан кашлянул сильнее.

— Извините, — сказал огненный мужчина, заприметив, наконец, наши фигуры, — это вы кашляете, чтоб оторвать нас от любовных игр?

— Вот именно, — подтвердил Суер. — Всего один вопрос: вы камни, люди или огонь?

— И то, и другое, и третье, — отвечал огненный. — Весь наш остров наполнен камнями разного рода. Я — камень мужской, а вот она — женщина. Кстати, как тебя зовут, дорогая?

— Анит, — улыбнулась огненная женщина. — Мы давно мечтали друг о друге, но никак не могли воссоединиться. Ведь камни не двигаются или двигаются в очень редких случаях, к примеру, при извержении вулкана. То-то тогда бывает любовь!

— Это я вас воссоединил! — похвастался старпом. — А что, приятель, нет ли у вас каких драгоценностей или бриллиантов?

— Знаете что, — сказал огненный мужчина, — нам с вами болтать некогда. Ведь мы сгораем, у нас нет времени. Так что мы делом займемся.

И они снова слились в любовной и огненной игре.

Обнимаясь, обвиваясь, обволакиваясь, они поднимались все выше и выше в небо, удлинялись их руки и ноги, дым и пар, как белые и черные нимбусы, стоял у них над общей теперь головой, раздался крик боли и счастья, взрыв и... они растаяли, вместе с остатками дыма улетели в небеса. Только дух опаленных кедровых шишек расстелился над островом. Потрясенные картиной огненной эротики, мы долго сидели, задумавшись над тщетой.

— Попробуем еще разок, — сказал старпом.

Он взял в руки очередной камень и шепнул ему на ухо:

— Слушай, камень, внимательно! Сейчас я тебя брошу, и как только ты воспламенишься, немедленнно скажи мне: есть на острове драгоценности или бриллианты? Или нет? А дальше дуй свою любовь.

Старпом кинул камень в груду других камней.

Брошенный долго скакал, отталкиваясь боками то от одного камня, то от другого. Вдруг приник к какому-то, и снова явились брызги искр, дым, шипенье, пламя и в пламени новые огненные мужчина и женщина.

Как мы ни кашляли, как ни кричали, эти двое не обращали на нас внимания, {78}они сгорали, обнимая друг друга, уходили все выше в небо, в нимбы, в бездну, и, наконец, откуда-то из заподнебесья раздался слабый крик:

— Бриллиантов нету!